第17回金沢造血器腫瘍研究会

第17回金沢造血器腫瘍研究会

11月7日(金)18;45〜

金沢ニューグランドホテル 5階 銀扇の間

演者:熊本大学 麻生 範雄 先生

演題:遺伝子異常からみた白血病の診断と治療

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:55 | 研究会・セミナー案内 | コメント(0) | トラックバック(0)

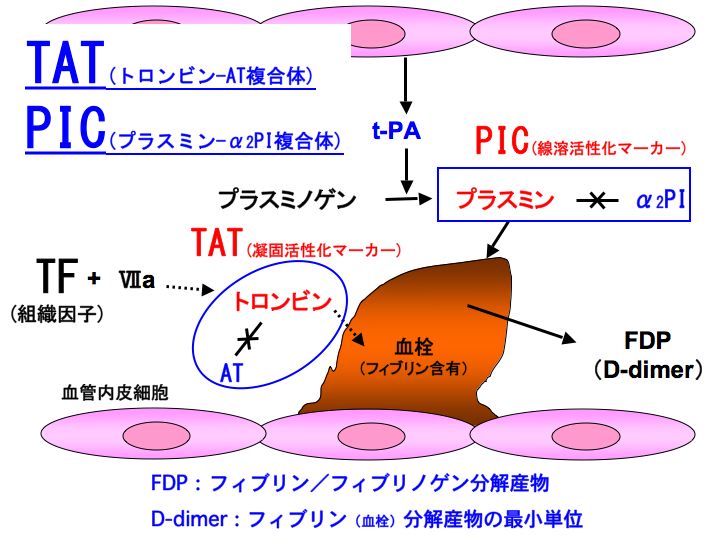

播種性血管内凝固症候群(DIC):TAT、PICとは(図解11)

上図を使って、凝固活性化マーカーであるトロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)と、線溶活性化マーカーであるプラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体(PIC)の解説を試みたいと思います。

組織因子(TF)の作用によって凝固活性化を生じますと、最終的にトロンビンというkey enzyme(鍵となる酵素)が形成されます。トロンビンがフィブリノゲンに作用しますと、フィブリノゲンはフィブリンに転換して血栓が形成されます。このkey enzymeであるトロンビン産生量を評価することが可能であれば、凝固活性化の程度が分かります。

しかし、トロンビンの血中半減期は極めて短く直接測定することはできません。それならばと言うことで、トロンビンとその代表的な阻止因子であるアンチトロンビン(AT)が、1対1結合した複合体を測定しようとしたマーカーがTATです。TATの半減期は数分ありますので測定することが可能です。TATが高値であるということは、トロンビン産生量が多い、すなわち凝固活性化状態にあるということを意味します。

DICは究極の血栓症ですので(著しい凝固活性化状態にありますので)、TATは必ず上昇します。換言しますとTATが正常であれば、その一点のみでDICを否定することができます。

形成された血栓を溶解しようとする働きのことを線溶(fibrinolysis)と言います。

血管内皮から組織プラスミノゲンアクチベータ(tissue plasminogen activator:t-PA)が産生されます。t-PAは、プラスミノゲンをプラスミンに転換しますと、プラスミンは血栓(フィブリン)を分解します。血栓が分解された際に生ずる分解産物のことをFDP(Dダイマー)と言います。線溶活性化の程度を評価するためにはプラスミン産生量が分かれば良いのですが、プラスミンの血中半減期は極めて短く直接測定することはできません。それならばと言うことで、プラスミンとその代表的な阻止因子であるα2プラスミンインヒビター(α2PI)が、1対1結合した複合体を測定しようとしたマーカーがPICです。PICの半減期は十分ありますので測定することが可能です。PICが高値であるということは、プラスミン産生量が多い、すなわち線溶活性化状態にあるということを意味します。

DICにおいては、凝固活性化と並行して線溶活性化がみられますので、必ずPICの上昇がみられます。ただし、線溶活性化の程度は基礎疾患によって様々です。この線溶活性化状態の程度は、DICの病型を分けますのでその評価はとても重要なのです。

管理人らは、DICの評価のためには、FDP、Dダイマー、血小板数よりも、TATやPICの方がより重要であることが少なくないと思っています。

なお、DICの図解シリーズの今までの記事は、右の記事カテゴリーの

「播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解)」← クリック(1)

・NETセミナー:DICの病態・診断 ← クリック(3)

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:53 | 播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解) | コメント(0) | トラックバック(0)