2009年1月8日

播種性血管内凝固症候群(DIC):FDP(Dダイマー)低値の意味(図解33)

FDPやDダイマーは、DICの診断上、最も重要なマーカーの一つです。しかし、これらのマーカーの解釈には注意が必要です。

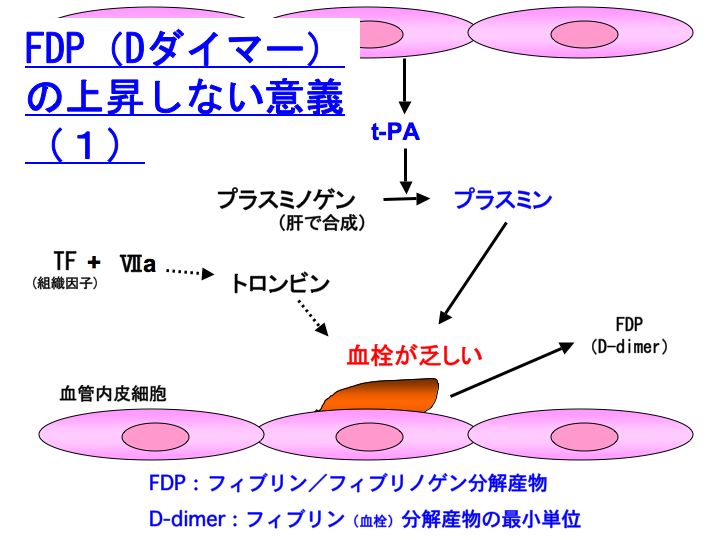

FDP(Dダイマー)が上昇しない時というのはどういう時でしょうか?

一つは、上図のような場合です。

つまり、凝固活性化が高度ではないために(トロンビン形成は少量であるために)、血栓の形成量が乏しい場合です。血栓量が少ない訳ですから、線溶活性化によりプラスミンが形成されても、血栓分解産物を反映するFDP(Dダイマー)の上昇は軽度にとどまるでしょう。

このような場合は、生体にとってはあまり不都合ではないことになります。

しかし、FDP(Dダイマー)が上昇しないという現象は、生体にとって好都合な場合ばかりではありません。実は。。。。。 (続く)

以下で、DIC関連記事とリンクしています。

播種性血管内凝固症候群(DIC)【図説】へ(シリーズ進行中!!)

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:17 | 播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解) | コメント(0) | トラックバック(0)