2009年6月10日

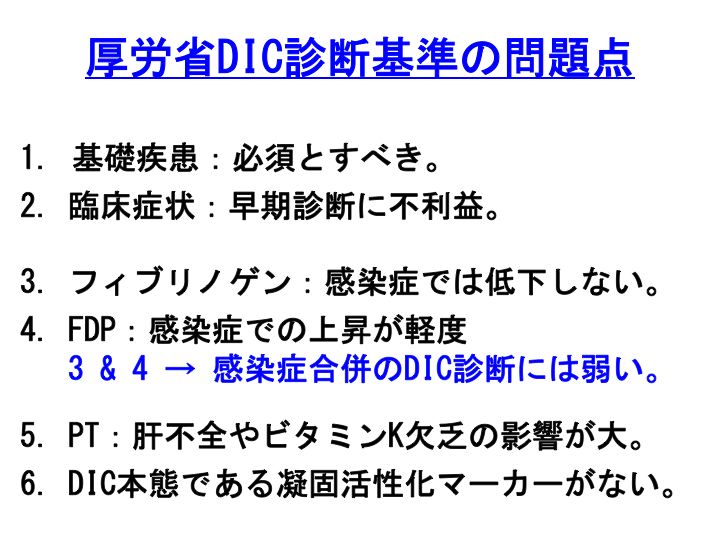

旧厚生省DIC診断基準の問題点(図解39)

旧厚生省DIC診断基準は、日本において20年以上と長らく用いられていることからも分かるように、優れた診断基準ということができます。何が優れているかにつきましては、既に記事(厚生労働省DIC診断基準の特徴(図解38))にさせていただきました。

一方で、この診断基準に対して多くの問題点が指摘されてきたのも事実です。

1) 基礎疾患:

基礎疾患のないDICは1例も存在しないにもかかわらず、基礎疾患の存在でスコアリングするのはナンセンスという指摘があります。

2) 臨床症状:

出血症状や臓器症状でスコアリングするということは、臨床症状が出現しませんとDICと診断しにくくなるということを意味しており、DICの早期診断には悪影響との指摘があります。

3) フィブリノゲン:

線溶亢進型DICではしばしば著減しますが、感染症に合併したDICにおいては、ほとんど低下いたしません。DIC診断基準に不要との指摘があります。

4) FDP:

FDPは線溶亢進型DICでは著増しますが、感染症に合併した場合のように線溶抑制型DICにおいては、軽度上昇に留まります。感染症に合併したDICにおいては、線溶阻止因子PAIが著像するために、線溶活性化は軽度ですので血栓溶解にブレーキがかかるのです。

この、3)4)のために旧厚生省DIC診断基準は、感染症に合併したDICの診断には弱いと言わざるを得ません。

5) プロトロンビン時間(PT):

確かにPTは、DICの要素でも延長しますが、肝不全やビタミンK欠乏症などDIC以外の要素でも延長します。DICに特異的ではないマーカーを診断基準に組み込むのは如何なものかという指摘があります。

6) 凝固活性化マーカー:

DICの本態は、全身性持続性の著しい凝固活性化状態です。この本態である凝固活性化状態を評価するマーカー(TATなど)が診断基準に含まれていないのは如何なものかという指摘があります。

このように旧厚生省DIC診断基準は優れた診断基準ではあるものの、問題点も数多く指摘されてきました。

そもそもDICとは一体どのような病態なのでしょう。。。。。

(続く)

DIC診断基準と本態(図解40)へ

一方で、この診断基準に対して多くの問題点が指摘されてきたのも事実です。

1) 基礎疾患:

基礎疾患のないDICは1例も存在しないにもかかわらず、基礎疾患の存在でスコアリングするのはナンセンスという指摘があります。

2) 臨床症状:

出血症状や臓器症状でスコアリングするということは、臨床症状が出現しませんとDICと診断しにくくなるということを意味しており、DICの早期診断には悪影響との指摘があります。

3) フィブリノゲン:

線溶亢進型DICではしばしば著減しますが、感染症に合併したDICにおいては、ほとんど低下いたしません。DIC診断基準に不要との指摘があります。

4) FDP:

FDPは線溶亢進型DICでは著増しますが、感染症に合併した場合のように線溶抑制型DICにおいては、軽度上昇に留まります。感染症に合併したDICにおいては、線溶阻止因子PAIが著像するために、線溶活性化は軽度ですので血栓溶解にブレーキがかかるのです。

この、3)4)のために旧厚生省DIC診断基準は、感染症に合併したDICの診断には弱いと言わざるを得ません。

5) プロトロンビン時間(PT):

確かにPTは、DICの要素でも延長しますが、肝不全やビタミンK欠乏症などDIC以外の要素でも延長します。DICに特異的ではないマーカーを診断基準に組み込むのは如何なものかという指摘があります。

6) 凝固活性化マーカー:

DICの本態は、全身性持続性の著しい凝固活性化状態です。この本態である凝固活性化状態を評価するマーカー(TATなど)が診断基準に含まれていないのは如何なものかという指摘があります。

このように旧厚生省DIC診断基準は優れた診断基準ではあるものの、問題点も数多く指摘されてきました。

そもそもDICとは一体どのような病態なのでしょう。。。。。

(続く)

DIC診断基準と本態(図解40)へ

【DIC関連のリンク】

播種性血管内凝固症候群(DIC)【図説】へ(シリーズ進行中!!)

血液凝固検査入門(全40記事)

DIC(敗血症、リコモジュリン、フサン、急性器DIC診断基準など)へ

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:03 | 播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解) | コメント(2)