TATとは?(血液凝固関連の検査)

TAT

正式名称:

トロンビン-アンチトロンビン複合体(thrombin-antithrombin complex: TAT)

正常値:

<3〜4 ng/mL

意義:

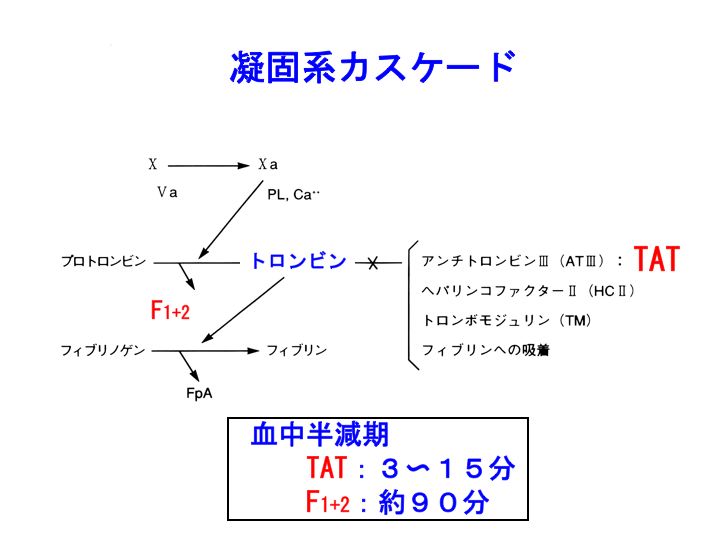

トロンビンとその代表的な阻止因子であるアンチトロンビンが1:1結合した複合体がTATです。TATにより、生体内における凝固活性化の程度を評価することができます。

凝固活性化に伴い産生される最終的な酵素はトロンビンですが、トロンビンの一部は速やかにアンチトロンビンと結合して、トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)が形成され、トロンビン自身は不活化されます。

トロンビンの血中半減期は極めて短いため直接測定することは不可能ですが、TATの血中半減期は3〜15分であるため測定することが可能です。血中TAT濃度を測定することで、採血時の凝固活性化の程度を知ることができます。

上昇する病態:

1)DIC、DIC準備状態

2)深部静脈血栓症(DVT)、肺塞栓(PE)

3)心房細動の一部、僧房弁狭窄症に合併した心房細動

4)その他の凝固活性化状態

低下する病態:

なし。ただし、ワルファリン(商品名:ワーファリン)による抗凝固療法を行っている場合には、正常下限となることがあります。

関連マーカー:

現在、凝固活性化のマーカーとしては、TATの他にプロトロンビンフラグメント1+2(prothrombin fragment 1+2: F1+2)や、可溶性フィブリンモノマー複合体(soluble fibrin: SFやfibrin monomer complex: FMC)なども知られています。

理論的には、これらのマーカーは併行して変動しても良いはずですが、代謝経路や血中半減期が異なるため、必ずしも相関はしません。

臨床に役立つお役立ち情報:

大量胸水や大量覆水が貯留している症例では、時にFDPやDダイマーが上昇し、DICかどうか悩ましいことがあります。この際、TATが正常であればDICを否定できます。

管理人自身の経験ですが、大量腹水が貯留して、FDP&Dダイマーが著しく上昇した肝硬変の症例(血小板数低下、フィブリノゲン低下、PT延長の所見もあり)を経験したことがあります。DICだろうと考えヘパリン類の指示を出そうとしたところ、TATのデータが到着しました。その結果は、TATは全く正常でしたのでDICを否定しました。あやうく間違って、ヘパリン類を投与してしまうところでした。TATが正常ということは、凝固活性化がないという訳ですので、ヘパリン類は不要です。

TATで、治療方針の大転換があるという意味でも、大変にパワフルなマーカーではないかと思います。

関連記事

・ 血液凝固検査入門:インデックスページ ← クリック(全記事、分かり易く図解)

・<特集>播種性血管内凝固症候群(図説)← クリック(シリーズ進行中!)

関連記事(リンクしています)

・ TAT

・ PIC

・ アンチトロンビン

・ PT(PT-INR)とは?

・ PT(ワーファリン)&トロンボテスト

・ APTT

・クロスミキシング試験

・ Dダイマー

・ DICの病態、診断、治療:リンク先から更に他のヘパリン類やDIC関連記事がリンクされています!

・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング