2008年12月1日

播種性血管内凝固症候群(DIC):組織因子(TF)誘発DICモデル(図解19)

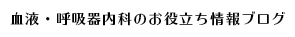

LPS誘発DICモデルと、組織因子(TF)誘発DICモデルの比較についての続編です。

前々回の記事で書かせていただいたように、血小板数、フィブリノゲン(Fbg)、TATからのみでは、両モデルの差異を見いだすことはできませんでした。

ところが、前回の記事でも書かせていただいたように。DダイマーとPAIによって両モデルの大きな差異を見いだすことができるのです。

TF誘発DICモデルでは、PAIの上昇はほとんどありません。線溶に対する抑制はなく、血栓が溶解しやすい病態になります。血栓が溶解されやすいために、Dダイマーは急峻に上昇します。

また、両モデルにおけるDダイマーの動態も対照的であることも強調したいと思います。LPS誘発DICモデルでは、Dダイマーの上昇は軽度で、しかも軽度上昇が遷延します。一方、TF誘発DICモデルでは、急峻に上昇しますが、その後速やかに低下します。

血小板数、Fbg、TATだけでは分からなかったことが、PAI、Dダイマーで分かるということは、いかにPAI、Dダイマーというマーカーが重要であるかを示しているのではないかと思います。

以下で、DIC関連記事とリンクしています。

NETセミナー:「DICの病態・診断」へ

NETセミナー:「DICの治療戦略」へ

DIC(敗血症、リコモジュリン、フサン、急性器DIC診断基準など)へ

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:41 | 播種性血管内凝固症候群(DIC)(図解) | コメント(1) | トラックバック(0)