プロタミン:ヘパリンの中和

プロタミン(ヘパリンの中和薬)

プロタミンはヘパリンの中和薬として良く知られています。

推薦図書:「臨床に直結する血栓止血学」

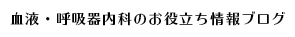

未分画ヘパリン(標準ヘパリン)に対する中和効果は充分ですが、低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサンなど)に対する中和効果は不十分で、6割程度の中和効果とされています。また、フォンダパリヌクス(アリクストラ)に対する中和効果はありません。

プロタミンの作用機序は、プロタミンがヘパリンとイオン結合し、抗凝固活性を欠く安定複合体を形成するというものです。なお、ヘパリンが存在しない時には血小板やフィブリノゲンなどのたん白質と相互作用しそれ自体で抗凝固活性を示します。ですから、ヘパリンが投与されていない状態で、プロタミンが投与されてしまいますと、プロタミンは抗凝固薬になってしまします。

プロタミンの副作用出現は低頻度ではあるものの、ショック、血圧降下、肺高血圧症、呼吸困難、徐脈、一過性皮膚潮紅温感、悪心、嘔吐などが知られています。

ただし、管理人らは上記の副作用よりも、ヘパリン類が投与されている患者のほとんどが明らかな凝固活性化状態にあることを留意すべきと考えています。安易なプロタミンの投与は血栓症を誘発する可能性があるのです。多少の出血症状によっても致命症になることは例外的ですが、血栓形成はわずかな量であっても致命症になることがあります。

蛇足ながら、管理人は、20数年の臨床経験のなかでプロタミン使用はごく少数回のみです。心臓血管領域では術後のヘパリン中和にプロタミンは不可欠だと聞いていますが、ヘパリンの中和が悪影響を及ぼす場合もあることに留意すべきだと思っています。

関連記事(リンクしています)

・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)

・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)

・オルガラン(ダナパロイド )

・フサン(線溶亢進型DICに対する特効薬)

・リコモジュリン(トロンボモジュリン製剤)

・NETセミナー:DICの病態・診断

・NETセミナー:DICの治療

・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング

・プラビックス:パナルジン、プレタール、プロサイリン、ドルナー、ワーファリンとの比較(納豆は大丈夫か?)

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:11 | 抗凝固療法 | コメント(0) | トラックバック(0)

【金沢大学血液内科進級試験過去問題】兼:医師国家試験・専門医試験対策

金沢大学血液内科進級試験過去問題(2005年)

(設 問)

抗リン脂質抗体症候群(APS)に関する記載として、正しいものはどれか。

a. APTT、PTともに正常であれば、APSを否定できる。

b. 抗カルジオリピン抗体が陰性であれば、APSを否定できる。

c. 静脈血栓症では、深部静脈血栓症が最も多い。

d. 習慣性流産の若年女性に対しては、ワルファリンによる抗凝固療法を行う。

e. 深部静脈血栓症の若年男性に対しては、アスピリンによる抗血小板療法を行う。

(ポイント)

a. APSは、血栓症、不育症(習慣性流産)といった臨床症状があり、抗カルジオリピン抗体およびループスアンチコアグラントのいずれか一方以上が陽性であれば診断される。

APTTが延長することがあることは有名だが、必ずしも延長することと診断は関係ない。

b. 抗カルジオリピン抗体が陰性であっても、ループスアンチコアグラントが陽性であれば、APSと診断されうる。

c. APSでは、静脈血栓症では、深部静脈血栓症が最も多い。動脈血栓症では、脳梗塞が最も多い。

d. ワルファリンには催奇形性の副作用があるため、妊娠希望の女性には使用できない。

e. 深部静脈血栓症対しては、アスピリンによる抗血小板療法よりも、ワルファリンによる抗凝固療法の方が有効である。

(内科専門医試験対策)

ビタミンK依存性蛋白:VII、IX、X、II、プロテインC、プロテインS、オステオカルシンなど。

(血液専門医試験対策)

APTTや、カオリン凝固時間のクロスミキシングテスト(混合試験)の、成績を解釈できるようにしておきたい。

凝固因子欠乏パターン vs. インヒビターパターン。

(答)C

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:10 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)

【金沢大学血液内科進級試験過去問題】兼:医師国家試験・専門医試験対策

金沢大学血液内科進級試験過去問題(2005年)

下記の疾患のうち出血傾向、血栓傾向の両者がみられる疾患・病態はどれか。

a. 高Lp(a)血症

b. 電撃性紫斑病

c. 先天性プロテインC(PC)欠損症

d. 先天性α2プラスミンインヒビター(α2PI)欠損症

e. 高プラスミノゲンアクチベータインヒビター(PAI)血症

(ポイント)

a. 高Lp(a)血症:動脈血栓症、静脈血栓症の危険因子。参考までに、高ホモシステイン血症も、動脈血栓症、静脈血栓症の危険因子。

b. 電撃性紫斑病:プロテインC活性が著減(0%に近い)した状態での、DICに類似した高度の血栓傾向。皮膚の微小循環レベルで血栓が多発する。血流障害に伴って、血管外に血液がリークし、二次的に紫斑をきたす。

先天性プロテインC(PC)欠損症のホモ接合体では生後間もなく、電撃性紫斑病を発症する。

あるいは、先天性プロテインC(PC)欠損症のヘテロ接合体(PC活性は約50%)では、ワルファリンを内服すると、ビタミンK依存性蛋白であるPCがさらに低下して0%に近づくため、電撃性紫斑病を発症する。

c. 先天性プロテインC(PC)欠損症:しばしば若い時期から静脈血栓症を発症する。

d. 先天性α2プラスミンインヒビター(α2PI)欠損症:線溶活性化が高まり出血傾向をきたす。

e. 高プラスミノゲンアクチベータインヒビター(PAI)血症:線溶が抑制され血栓傾向をきたす。

(内科専門医試験対策)

PAIは、中性脂肪、インスリン濃度、肥満度と正相関する。最近話題のメタボリック症候群では、PAI活性が高まり線溶抑制状態となるため、血栓傾向となる。

(血液専門医試験対策)

出血傾向、血栓傾向の両者がみられる疾患・病態の治療は困難なことが多い。以下は、出血傾向、血栓傾向の両者がみられる。

1)DIC

2)TTP、HUS、HELLP

3)異常フィブリノゲン血症

4)ITPと抗リン脂質抗体症候群(APS)の合併

5)骨髄増殖性疾患のなかの、ET、PV

6)ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)

(答)b

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:10 | 医師国家試験・専門医試験対策 | コメント(0) | トラックバック(0)