金沢大学 血液内科・呼吸器内科(検索順位)2回目集計

ホームページ通称:金沢大学 血液内科・呼吸器内科

ホームページ正式名称:

金沢大学附属病院血液内科・呼吸器内科・細胞移植学講座(旧第三内科)

上記ホームページ(このブログは上記HPに併設)を、2008年9月11日にリニューアルオープンさせていただいて、今日で9月が終了します。

「血液内科」「呼吸器内科」「研修医募集」などの主要キーワードで、GoogleやYahoo検索でどのあたりに掲載されるか気になるところです。

9/22に紹介させていただいて、1週間以上が経過しましたので、 今日の時点でも記録を残しておきたいと思います。

「血液内科」での検索:Google 14位/1,420,000件(前回は18位/1,380,000件)

「血液内科 研修医募集」での検索:Google 4位/65,400件(前回は11位/61,100 件)

「呼吸器内科」での検索:Google 12位/884,000 件(前回は11位/831,000 件)

「呼吸器内科 研修医募集」での検索:Google 6位/66,900 件(前回は7位/65,000 件)

なかなか善戦しているのではないかと思います。前回の集計に比較して、分母が大きくなっている点にも注目していただければと思います。

「血液内科」または「呼吸器内科」の単独キーワードでも、検索2ページ以内に登場するのはとても嬉しい現象です。

是非、近い将来、検索1ページ目を目指したいと思っています。

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 22:02 | その他 | コメント(0) | トラックバック(0)

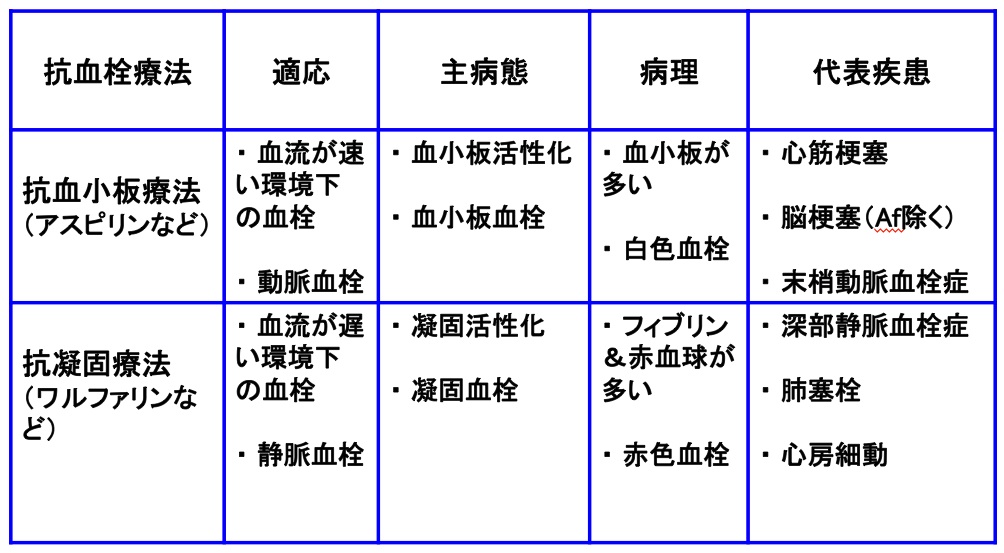

抗血栓療法(抗血小板療法、抗凝固療法):アスピリンとワーファリンの使い分け

抗血栓療法(抗血小板療法、抗凝固療法)について、表にして整理したものを作成しましたので、記事にしておきたいと思います。

代表的疾患は、心筋梗塞、脳梗塞(心房細動を除く)、末梢動脈血栓症になります。

その他には、冠動脈ステント留置後、網膜中心動脈(網膜分枝動脈)閉塞症、腸間膜動脈血栓症などにも使用されます。

抗凝固療法(ワルファリンなど)は、血流が遅い環境下で形成される凝固血栓に対して有効です。

代表的疾患は、深部静脈血栓症、肺塞栓、心房細動になります。

その他には、門脈血栓症、網膜中心静脈(網膜分枝静脈)閉塞症、腸間膜静脈血栓症、脳静脈洞血栓症などにも使用されます。

抗リン脂質抗体症候群(APS)では、胎盤に血栓が形成されることなどが原因となって、習慣性流産(不育症)をきたします。

胎盤の血流は。。。と考える以前に大きな問題があります。

抗血栓療法治療薬で、催奇形性の問題がないと断言できる薬剤は内服ではアスピリンのみ、注射薬ではヘパリンのみです。アスピリン内服(必要に応じてヘパリン皮下注の併用)で対応します。

なお、ワルファリンには催奇形性の副作用の問題がありますので、APSの習慣性流産対策に使用してはいけません。

関連記事(リンクしています)

・ヘパリン類(フラグミン、クレキサン、オルガラン、アリクストラ)

・低分子ヘパリン(フラグミン、クレキサン)

・オルガラン(ダナパロイド )

・フサン(線溶亢進型DICに対する特効薬)

・リコモジュリン(トロンボモジュリン製剤)

・NETセミナー:DICの病態・診断

・NETセミナー:DICの治療

・NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング

・プラビックス:パナルジン、プレタール、プロサイリン、ドルナー、ワーファリンとの比較(納豆は大丈夫か?)

<リンク>推薦書籍「臨床に直結する血栓止血学」

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:58 | 抗凝固療法 | コメント(0) | トラックバック(0)

喀血と吐血の鑑別

喀血と吐血の鑑別は、色調などにより通常は難しくないのですが、食道静脈瘤破裂やMallory-Weiss症候群による大量出血では鮮紅色になるため色調のみでは鑑別しにくいことになります。

喀血

1)咳とともに喀出

2)鮮紅色、泡沫あり

3)凝固しにくい

4)アルカリ性

5)食物残渣なし

6)呼吸困難または窒息感を伴う

7)呼吸器症状の既往があることも多い など

吐血

1)悪心をともなって吐出

2)暗黒色、泡沫なし

3)凝固しやすい

4)酸性

5)食物残渣あり

6)呼吸困難、窒息感なし

7)胃または肝障害の既往があることが多い など

関連記事

・便潜血(便ヒトヘモグロビン)

・全身性出血性素因のスクリーニング検査

投稿者:血液内科・呼吸器内科at 06:57 | 医学全般 | コメント(0) | トラックバック(0)